増えすぎた薬。そのままで本当に大丈夫?

「こんなに薬を飲んでいたなんて…」

ご家族が処方薬を手に取ったとき、ふと感じる不安。その気持ちは、決して特別なことではありません。

高齢になると持病が増え、治療に必要な薬も自然と多くなりがちです。ただし、薬が増えることによって日常に支障が出る場合は、注意が必要です。

この記事では、病棟で多くの高齢者と接してきた看護師の立場から、薬が多い方に共通する7つの傾向と、現実的な対応のヒントをご紹介します。

1. 薬を飲むこと自体がしんどくなっている

噛めない・飲み込めない・覚えられないことが増える

年齢とともに、口の動きや飲み込む力が弱くなる方が多くいます。特に嚥下機能が落ちてくると、錠剤やカプセルが負担になることもあります。

【できること】

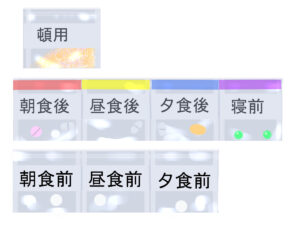

・薬局で一包化(1回分ずつまとめる)を相談してみる

・粉薬やゼリーに変更できないか、医師に確認する

・飲み忘れ防止のため、服薬カレンダーや見える化ツールを活用

2. 体の調子に薬が合わなくなっている

同じ薬でも「前とは違う反応」をするように

加齢によって肝臓や腎臓の機能がゆるやかに低下すると、薬の分解や排出がうまくいかなくなります。その結果、以前は問題なかった薬でも、ふらつきや便秘などの症状が出てくることがあります。

【できること】

・年1回の健康診断で腎機能(eGFR)や肝機能を確認

・体調変化を記録し、通院時に医師に伝える

・副作用が気になるときは、自己判断せずに医師へ相談

3. 病院ごとの処方で薬が重なっている

「同じような薬」が別々に出ていることも

複数の病院を受診していると、治療方針の違いから似たような薬が重複して処方されることがあります。こうした重複は、薬の効きすぎや副作用のリスクを高めてしまうことがあります。

【できること】

・お薬手帳を1冊にまとめ、すべての医療機関で提示

・服用中の薬を一覧にして管理し、薬局でのチェックを依頼

・「薬の整理」は薬剤師にとって得意分野。遠慮なく相談を

4. 服薬に対する本人の負担感が見えてきた

「また薬…」「何のために飲んでるの?」の一言に注目

薬の数が増えてくると、服薬自体にストレスを感じる方も出てきます。飲みたくない気持ちや疑問があると、薬を隠したり、勝手に中止してしまうこともあるため注意が必要です。

【できること】

・「薬、どう?」と気軽に声をかけて様子を見る

・疑問や不安がある場合は、医療者に伝える役目を家族が担う

・できれば本人と一緒に説明を受ける機会をつくる

5. 薬の管理がひとりでは難しくなってきた

「飲んでるつもり」が実は「飲めていない」ことも

認知機能の低下や注意力の変化によって、薬を飲み忘れたり、二重に飲んでしまうケースも見られます。ご本人は自覚していないこともあるため、さりげない見守りが大切です。

【できること】

・残薬チェックは週に一度を目安に家族がフォロー

・配薬ボックスやタイマー付きケースの導入も有効

・訪問看護や薬剤師の在宅支援を活用する選択肢も

6. 医療者に薬の相談をしづらい空気がある

「こんなこと聞いていいのかな…」という戸惑い

ご本人やご家族が薬の内容に疑問を持っていても、忙しそうな医師に話しかけにくいと感じてしまうことがあります。けれど、気になることを伝えるのは、ご本人の健康を守るうえでも大切です。

【できること】

・メモに書いて質問することで、短時間でも伝えやすくなる

・「今の薬、生活に合っているか気になっていて…」と伝えてみる

・薬剤師に相談してから、医師に話す流れもスムーズ

7. 家族が薬の状況を把握できていない

「全部任せている」つもりが「見逃している」かも

信頼して任せることは大切ですが、状況を把握しておくことも同じくらい重要です。特に入退院や転院のタイミングで薬が変わることがあるため、その変化に気づけるようにしておきましょう。

【できること】

・通院時は「薬、変わったことあった?」と一言聞く習慣を

・お薬手帳の中身を時々一緒に確認する

・処方内容の変化を把握しておくことで、緊急時にも安心

まとめ:薬の「量」ではなく「合っているか」に目を向けて

薬が多いかどうかだけでなく、「今の状態に合っているか」「ご本人が納得しているか」が大切です。少し立ち止まり、薬との付き合い方を見直すことで、安心につながるケースも多くあります。