骨折は「治る怪我」ではない?

「まさか、骨折がきっかけで、こんなに弱っていくなんて…」

それが、祖母を見守っていた私の率直な感想でした。

高齢者の骨折は、単なる“骨の損傷”では終わりません。

寝たきりになる、認知機能が落ちる、気力がなくなる――そして、結果的に余命が縮まるリスクさえあるのです。

この記事では、私が祖母のケアを通じて後悔した「もっと早く知っていれば防げたかもしれない5つの盲点」を中心に、現実的で実践しやすい対策をまとめました。

検索からここにたどり着いたあなたは、きっと誰かを想って行動しようとしている方だと思います。

この記事が、その第一歩になればうれしいです。

骨折が高齢者に与える影響

寝たきりになる理由

手術が終われば治る――そう信じていたのに、祖母はその後、ほとんどベッドから動かなくなってしまいました。

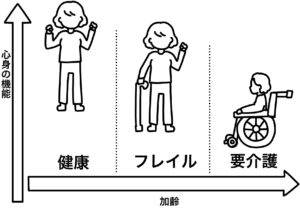

高齢者にとって骨折後の安静期間が長引くことは、筋肉量や移動能力の低下に直結します。これは「サルコペニア(加齢性筋肉減弱)」と呼ばれ、寝たきりの引き金になります。

実際、厚生労働省の報告書によれば、入院中の安静によって1週間で約10%、3週間で20%以上の筋力低下が起きる可能性があるとされています(厚労省 介護予防マニュアル改訂版, 2012年)。

ポイントは「骨が治っても、体は治りきらない可能性がある」ということ。

その後の生活を見据えたケアとリハビリが、重要な鍵になります。

余命に影響する要因

祖母は骨折後に肺炎を繰り返し、体力を消耗していきました。寝たきりが長引く中で、次第に食事も減り、表情も乏しくなっていったのです。

高齢者が寝たきりになった後に直面するのが、**廃用症候群(身体機能の急速な低下)**や、**誤嚥性肺炎・褥瘡(床ずれ)**などの合併症です。これらはQOL(生活の質)を下げるだけでなく、寿命に影響する深刻な要因になります。

2018年の厚労省データによれば、大腿骨近位部骨折を起こした高齢者の**1年以内の死亡率は約14%(80歳以上では18%以上)**と報告されています(※出典:平成30年骨折治療実態調査)。

数字だけでなく、「生活の連鎖」によって体も心も弱っていくことを、身をもって知りました。

私が後悔した5つの盲点

1. 骨折は“命に関わる”こと

「骨折=ただの怪我」と思い込んでいた当時の自分に、声をかけたい。

高齢者にとっての骨折は、単なる治療対象ではなく、生活機能の低下と直結するリスク要因です。

骨密度の低下や筋力の衰え、そして回復までの時間が長い高齢期には、「転倒=生活を崩すスイッチ」になり得ます。実際、要介護になる原因の1位は運動器の障害であり(厚労省 令和元年国民生活基礎調査)、骨折がその引き金になることは珍しくありません。

転倒を「未然に防ぐ」という意識が、今後の生活を守る第一歩になります。

2. 寝たきりは予防できる

手術後の祖母に「無理させたくない」と思っていた私は、リハビリの声かけを控えてしまいました。でも今思えば、それが“動かない生活”を招くきっかけだったのかもしれません。

実は、**早期離床(なるべく早く起き上がること)**は、寝たきりを防ぐ上で非常に効果的です。

日本老年医学会も「術後48時間以内のリハビリ開始が、機能回復率を高める」と明記しています。

「休ませること」ではなく、「回復すること」を考えた支援が大切。

“やさしさ”と“放任”の境界を、私はこの経験から学びました。

3. 栄養が回復力を左右する

入院中の祖母は食欲がなく、食事量も減っていました。病院のメニューを残してしまうことが多く、「仕方ない」と思っていたのですが、実はそれが骨の回復や筋力維持に大きく影響していたのです。

高齢者にとって、たんぱく質、ビタミンD、カルシウムは骨再生や筋力維持に欠かせません。

特にビタミンDは、骨吸収を促進し、転倒防止に有効であることが複数の研究で示されています(参考:The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014)。

サプリメントや栄養補助食品も一つの選択肢。大切なのは、“量”より“質”の栄養を意識することです。

4. 家の中にも落とし穴があった

祖母が転倒したのは、いつもの廊下でした。滑りやすい床、暗めの照明、玄関の段差――家族にとって“当たり前”の風景が、高齢者にとってはリスクの宝庫だったのです。

東京都高齢者支援課の調査によると、**家庭内での転倒事故の発生率は高齢者全体の約70%**にのぼると報告されています(2021年)。

手すり、滑り止めマット、照明の改善。大規模な工事でなくても、数千円〜数万円で実現できる予防策はたくさんあります。

「住み慣れた家ほど油断しやすい」――この気づきが、最も身近な転倒予防になります。

5. 知識不足が判断を鈍らせた

骨折が起きてから、私たちはあわてて情報を探し始めました。でもその時点では、選択肢が限られ、最適な判断ができていたとは言えませんでした。

たとえば、地域包括支援センターに相談することで、ケアマネジャーによる支援や、福祉用具のレンタル制度、住宅改修の助成など、多くのサービスを活用できたはずです。

情報の有無は、判断力と選択肢を大きく左右します。

「何かあったら調べる」ではなく、「何かある前に備える」こと。

今、この記事を読んでいるあなたは、すでにその一歩を踏み出しています。

寝たきりを防ぐ具体策

家庭で始める予防行動

寝たきりの予防は、特別なことではなく、日々の暮らしの中でできる小さな工夫から始まります。

以下は、実際に私たちが取り組んだ対策の一例です:

- タオルを使った足首運動やスクワット風動作(椅子に座ってOK)

- 毎朝の室内ストレッチ(5分でも可)

- 電気コードの撤去やマットの滑り止め加工

- 夜間照明の設置(センサーライトなど)

「1日1つやってみる」だけでも、家族の健康は守れると実感しています。

家族ができる支援とは

高齢の家族を支えるとき、「何をしてあげれば良いのか」と迷うことがあるかもしれません。私もその一人でした。

大切なのは、「支える」ことよりも、「一緒に考える」姿勢です。

声かけや会話、簡単なストレッチの付き添いなど、“行動のきっかけ”をつくることが支援の本質だと感じます。

さらに、地域の専門職(ケアマネ・理学療法士)に相談し、本人・家族・専門家がチームで取り組むことが、無理のない継続につながります。

まとめ|転ばせないために、今できること

骨折、寝たきり、余命の短縮――この流れは、他人事ではありません。

でも同時に、「気づいた時点で防げることも多い」というのが、私の実感です。

✅ 寝たきり予防のチェックリスト

- 骨折=命に関わる可能性があると理解する

- 早期離床とリハビリで寝たきりを防ぐ

- 栄養バランスを意識し、必要なら補助食品を活用する

- 家の中の転倒リスクを具体的に見直す

- 地域資源や相談機関を活用して備える

- 家族が一緒に取り組む姿勢を大切にする

大切な人を守るために、今できることはたくさんあります。

この記事が少しでもお役に立てたら、ぜひSNSでシェアしていただけると嬉しいです。

あなたの行動が、他の誰かの「気づき」になるかもしれません。